Nach Auskunft der FBB bestehen keine nicht behebbaren Mängel.

Die Bundesregierung in der BT-Drucksache 19/8715 auf die Frage zur Gefährdung des geplanten Fertigstellungstermins für den Berliner Großflughafen BER im Oktober 2020.

Nach Auskunft der FBB bestehen keine nicht behebbaren Mängel.

Die Bundesregierung in der BT-Drucksache 19/8715 auf die Frage zur Gefährdung des geplanten Fertigstellungstermins für den Berliner Großflughafen BER im Oktober 2020.

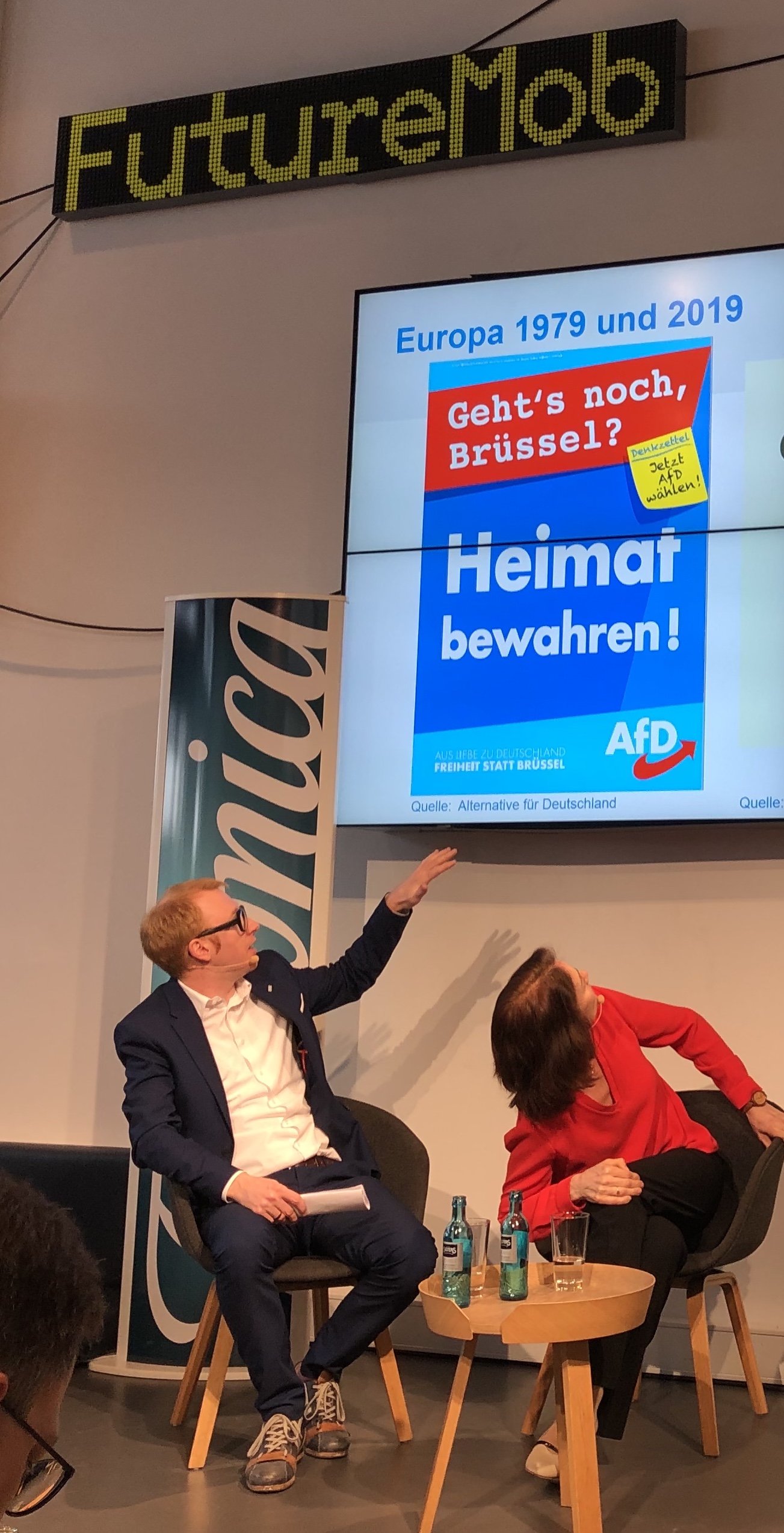

Es ist ein junges Format: das Basecamp. Eine lockere Gesprächs-Runde zu wichtigen Themen. Diesmal zur Europawahl. Mit dabei: die SPD-Politikerin Barley. Erstaunt schaut sie nach oben, was da gerade eingeblendet wird.

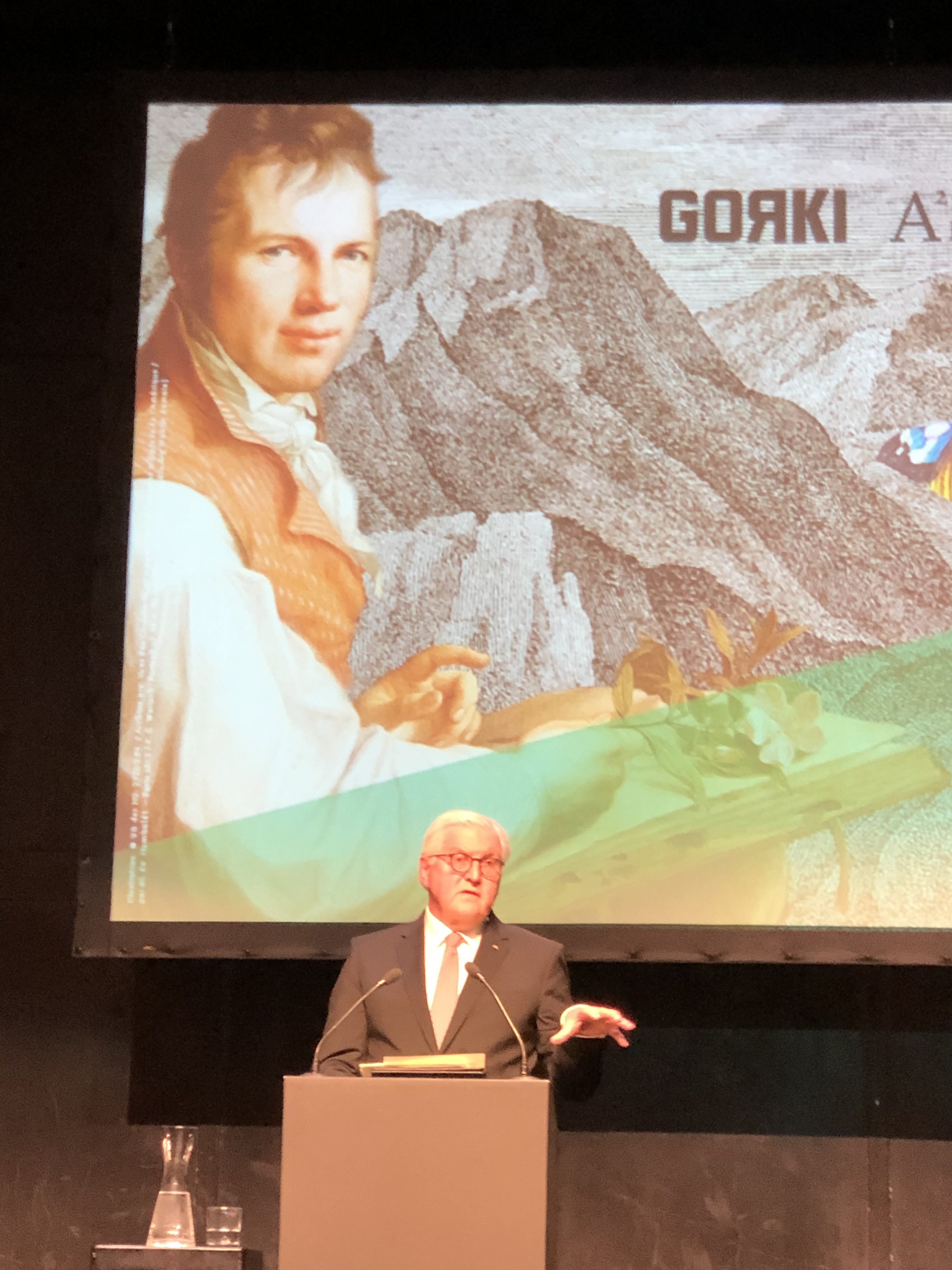

Berlin schreibt den 12. Dezember 1827. Es ist die erste Vorlesung des Universalgelehrten Alexander von Humboldt. In der Sing-Akademie – dem heutigen Maxim-Gorki-Theater – will der große deutsche Kosmopolit seine Sicht des Universums auch den einfachen Menschen nahebringen. Fast 1.000 Menschen wollen ihn hören.

Als Aristokrat, der Humboldt nun einmal war, gelang es ihm dennoch, gesellschaftliche Schranken zu überwinden und immer wieder über den Tellerrand zu schauen. Was kaum jemand weiß: Alexander von Humboldt hatte in seiner Jugend den Revolutionär Simón Bolívar zum Freund und feierte seinen 60. Geburtstag mit dem Großvater von Lenin. Seiner Weltläufigkeit hat das keinen Abbruch getan.

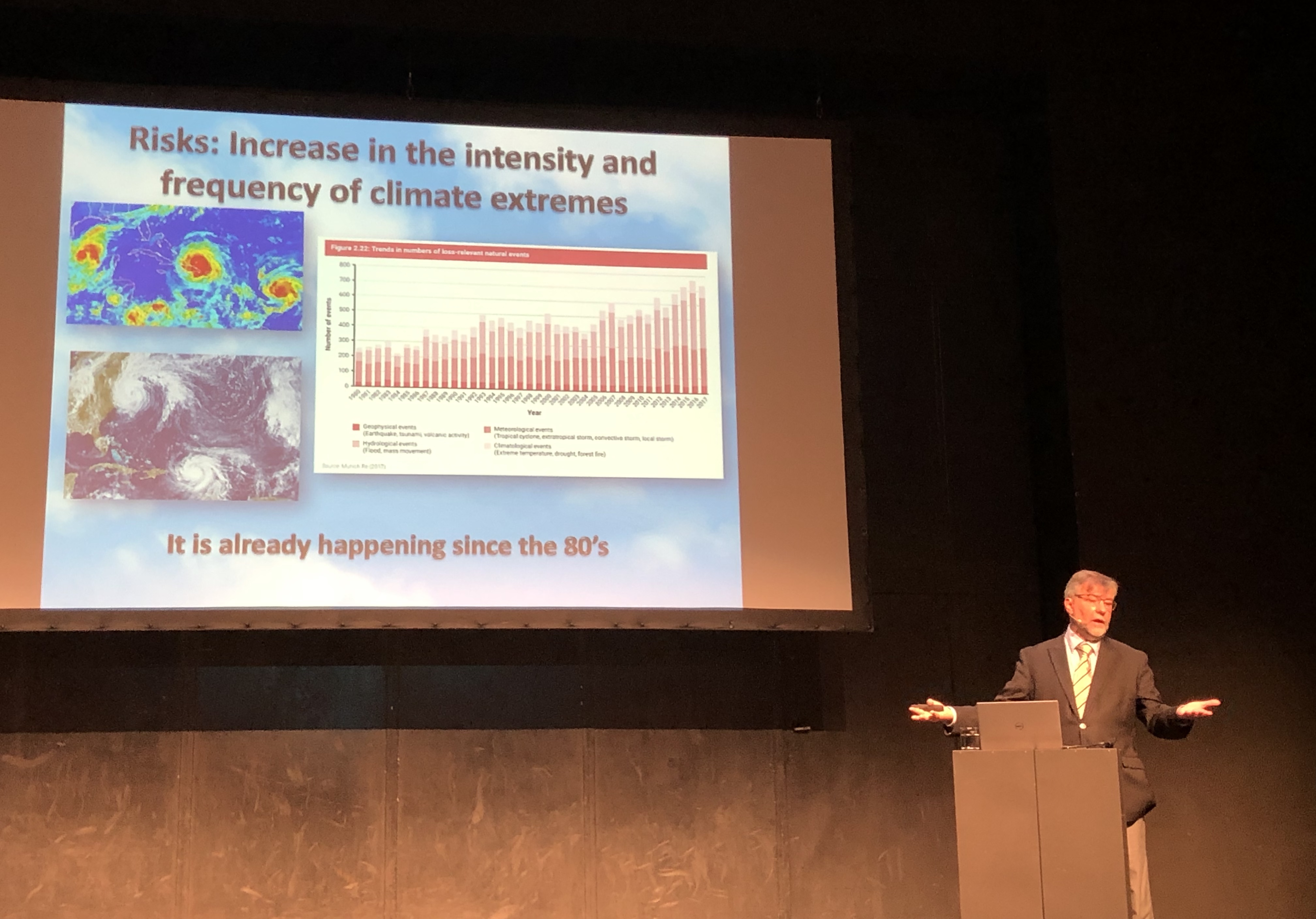

Eine Stunde lang spricht der Klimaforscher von der Universität Sao Paulo. Und die Zahlen lassen einen frösteln: 62 Prozent mehr CO2 wurde seit 1990 in die Atmosphäre gepustet – damit hat sich die Konzentration des Treibhausgases in ein paar Jahren mehr als verdoppelt. Bereits 1912 hatte der schwedische Physiker Svante Arrhenius gewarnt, dass bei einer solchen Entwicklung ein sogenannter Glass-Bowl-Effekt eintritt und die Temperatur auf der Erde um fünf Grad ansteigen werde. Und dann?

Für die meisten der 400 geladenen Gäste im Gorki-Theater sind es letztlich nur Zahlen, die der Klimaforscher präsentiert. Die Wälder weltweit, so sagt er, nähmen 32 Prozent des gesamten CO2 auf. Umgerechnet heiße das, dass im Amazonas 120 Milliarden Tonnen CO2 gebunden sind. Was passiert, wenn diese Menge durch weitere Abholzung schrittweise freigesetzt wird?

Steinmeier nimmt die Humboldt-Vorlage rhetorisch auf. Er erinnert nicht nur an die Lateinamerika-Reisen des großen Gelehrten, sondern beschreibt auch die Eselsbrücke, wie man sich den Standort der beiden Humboldt-Denkmäler vor der Berliner Universität gut merken kann: links Wilhelm in Richtung Wilhelmstraße und rechts Alexander in Richtung Alexanderplatz. Aus der Richtung, wo die Sonne aufgeht. Danke für die Erleuchtung.

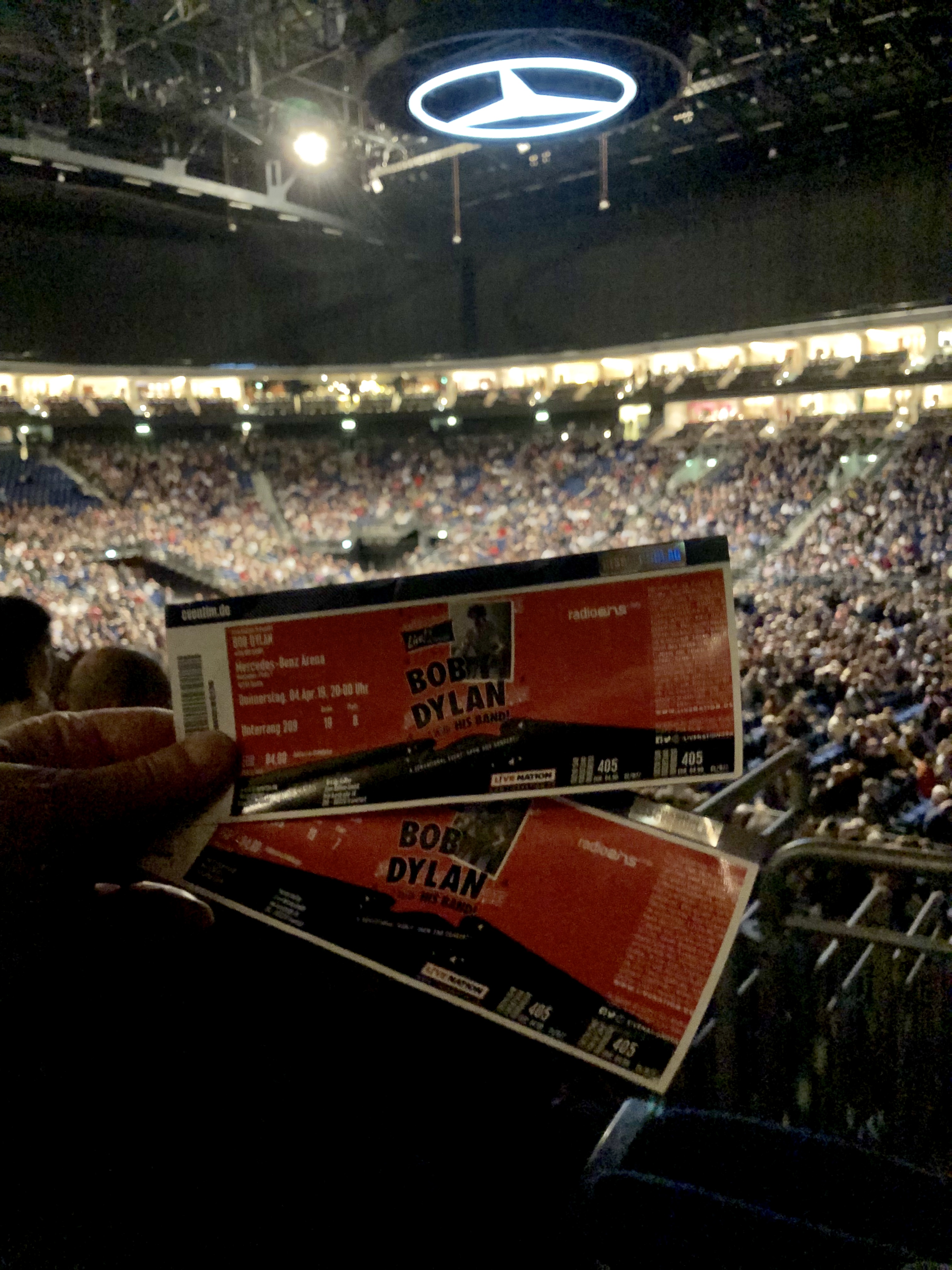

Er ist eine Legende: Bob Dylan. Sänger, Songwriter und seit 2017 auch Nobelpreisträger für Literatur. Jetzt hat der 77-Jährige mit seiner „Never Ending World Tour“ nach drei Jahren wieder in Berlin Station gemacht.

Vor zwei Jahren hatte die Schwedische Akademie die US-Folklegende für seine sprachlich komplexen Lieder mit dem hohen Preis geehrt. Erst drei Monate später nahm der oft schweigsame Sänger die Ehrung entgegen – und sagte damals bei seinen Konzerten in Stockholm nichts dazu. Auch in Berlin blieb sich Dylan treu: er kam, sang und schwieg.

Dylan wollte immer nur singen. Wollte sich nie vereinnahmen lassen. So hat er sich immer wieder neu erfunden und zeigt in Berlin, dass seine Lieder auch ganz anders wunderschön sein können. Und: Er ist überraschend gut bei Stimme. Das liegt nicht an der Technik, sondern an Dylan selbst. Seine Freude an seinen immer neuen Interpretationen ist echt.

Das Flaggschiff beim Merchandising ist ein 100 Euro teures Tuch mit dem Aufdruck „Blowing in the Wind“ – eine der beiden Zugaben des Konzerts. Wer den Text des 55 Jahre alten Liedes nicht kennt, der hätte den einst wütenden Anti-Krieg-Song in seiner neuen Version wohl nicht erkannt. Aber egal: man hat die Legende, die heute schon ein Mythos ist, mal selbst live erlebt.

Nein, es ist kein Aprilscherz: der Flughafen Berlin Tegel (TXL) ist jetzt offiziell ein Denkmal. Der Landeskonservator Christoph Rauhut hat den letzten funktionierenden innerstädtischen Airport noch vor seinem Betriebsende auf die Denkmalliste gesetzt. Aber keine Angst: eine Auswirkung auf den Flugbetrieb hat es nicht.

Entworfen wurde der „Flughafen der kurzen Wege“ von Meinhard von Gerkan zusammen mit Volkwin Marg und Klaus Nickels. Das markante Sechseck, wo es von der Straßenzufahrt bis zur Abfertigung gerade mal 15 Meter sind, galt in den 1960er Jahren als kleine Revolution. Heute ist die Fingerlösung an allen größeren Flughäfen der Welt zu finden. Aber zunächst muss in der Regel erst einmal eine Shoppingmall durchquert werden.

Unter Denkmalschutz gestellt wurde nicht nur Tegel Süd mit der offiziellen Bezeichnung „Otto Lilienthal“, sondern auch Tegel Nord. Hier befand sich früher der „Französisch-Amerikanische Militärflughafen“. Heute wird dieser Bereich von der Flugbereitschaft der Bundeswehr für zivile Flüge genutzt.

Übrigens: Die beste Sicht auf startende oder landende Flugzeuge in Tegel hat man von der obersten Parkplattform des Einkaufszentrum Der Clou. Mit Brötchen und heißem Kaffee im Erdgeschoss.

Die spinnen, die Briten. Das wusste schon Obelix. Heute wäre der Tag X gewesen. Also der Tag, an dem Großbritannien die EU verlassen wollte. Aber das Unterhaus in London konnte sich nicht auf einen Deal einigen oder einen Austritt ohne Vertrag – und bekam von der EU einen kleinen Aufschub bis zum 12. April.

Reingefallen. Das Zentrum ist echt! Fast unglaublich, aber die Königlich Britische Botschaft hat hier kurz vor dem Brexit eine Außenstelle aufgemacht. Denn noch ist die Insel Teil der Europäischen Union, aber wer nach Großbritannien möchte, braucht vielleicht bald ein Visum.

Übrigens: Für den Fall eines ungeregelten Brexit können EU-Bürger noch bis zum 31. Dezember 2020 mit einem Personalausweis einreisen. Ab 1. Januar 2021 gilt dann jedenfalls eine Reisepass-Pflicht.

Wie würde Obelix sagen?

Der Bund der Steuerzahler macht es öffentlich: die öffentliche Verschwendung. Aber er zeigt auch die Verschuldung der öffentlichen Hand an. Und die ist gesunken! Auf 23.108 Euro, wie die Schuldenuhr in Berlin jetzt anzeigt.

Oder anders ausgedrückt: Es würde noch mehr als 100 Jahre dauern, ehe dieser Schuldenberg bei Bund, Ländern, Kommunen und sozialen Sicherungssystemen abgetragen wäre. Nun ja, ein kleiner Anfang ist gemacht.

Wer sagt, dass Berlin die Hauptstadt des langsamen Bauens sein muss? Dass alles Ewigkeiten dauert? Dass wir schon fast sieben Jahre „Nichteröffnung“ des BER feiern? Es geht auch anders: Oder besser gesagt ging – in den 1950er Jahren.

Bauherr des Marshall-Hauses war das Amerikanische Hochkommissariat. Die Planungen begannen am 18. Juni 1950, die Grundsteinlegung erfolgte gut einen Monat später am 26. Juli 1950 und Fertigstellung des Zweigeschossers war am 30. September 1950. Ja, richtig gelesen: Von der Idee bis zur Einweihung vergingen gerade mal dreieinhalb Monate. Seit 1988 steht es unter Denkmalschutz.

Übrigens: Namenspatron des Hauses war der Vater des europäischen Wiederaufbauprogramms, der US-Außenminister George C. Marshall. Das von ihm entworfene European Recovery Programm (ERP) ist heute nur noch als Marshall-Plan bekannt.

Ein Roman? Nein, die kleine Erzählung von Marion Brasch ist doch eher eine Novelle. Aber der Verlag, der das kleine Büchlein mit dem schönen Titel „Lieber woanders“ herausgibt, findet die Bezeichnung Roman schlicht besser. Auch wenn es nicht einmal 150 Seiten sind. Eben Marketing.

Es ist eine Geschichte, die an eine frühere Erzählungen von Brasch anknüpft: „Wunderlich fährt nach Norden“. Diesmal geht es um 24 Stunden im Leben beider Protagonisten, die nicht wissen, dass sie am Ende zusammentreffen werden. Aber mehr wird hier nicht erzählt, denn selbst lesen lohnt sich.

Der Ort der Lesung ist gut gewählt: der Pfefferberg. Dort, wo einst die Druckerei des SED-Zentralorgans stand, liest nun die einstige Schriftsetzerin, die auch mal für den Komponistenverband gearbeitet hat, bevor sie zum Radio kam. Und immer noch befällt sie das Lampenfieber.

Seit 1969 steht sie auf dem Alexanderplatz. Und zeigt uns die Zeit. Egal ob in Berlin, in New York, Rio, Tokio, in Moskau oder Paris. Jetzt hat der rbb den Erfinder des technischen Wunderwerkes wiederentdeckt und Erich John ein kleines filmisches Porträt gewidmet. Zu recht!

1968 wird ein städtebaulicher Wettbewerb zum 20. Jahrestag der DDR ausgerufen. Und John wird von Womacka aufgefordert, sich doch daran ruhig zu beteiligen. Einzige Bedingung: die Uhr muss bis zum 7. Oktober 1969 stehen. Dass alles schließlich gelingt, grenzt in der Planwirtschaft an ein kleines Wunder. Und auch, dass Johns Idee mit der Weltzeit akzeptiert wurde.

Übrigens gehen solche Uhren auf sogenannte Urania-Säulen zurück. Eine davon stand auf dem Alex. Sie wurde 1892 zusammen mit 17 weiteren Säulen und auf anderen Plätzen und Straßen Berlins errichtet. Die quadratischen, mit gusseisernen Verzierungen versehenen Bauwerke aus Stein waren etwa viereinhalb Meter hoch und trugen an der Spitze bis zu vier große Uhren.